プロオーケストラのオーディション

「プロオーケストラに入りたい!」

音大に入ったら、誰もが夢見る!?ポジションです。

プロオーケストラに入るには、オーディションを通過するしかありません。

オーケストラのオーディションも、何度かするようになり、どういう演奏が通るのか、分かるようになりました。

コンクールとオーディションは、審査基準が違います。

難しいオーケストラのオーディションについて、私なりに解説してみたいと思います。

国際コンクール入賞は強い

国際音楽コンクールに上位入賞するような方は、オーケストラ側から「来てください」と声がかかることもあります。

オーディションという就職試験を受けるのではなく、スカウトされるということです。

国際音楽コンクールに入賞するのは、圧倒的な才能、毎日5時間以上練習する根性、頭の良さ、などが必要です。

私も、コンクールは何度も挑戦していますが、全然通りません。

パガニーニ国際コンクール、ヴィエニャフスキー国際コンクール、チャイコフスキー国際コンクール、などで入賞している人は、神様クラスです。

私だと、国際コンクールの予選に出ることすら出来ないです。

ビデオ審査もあるし、そもそも国際コンクール受賞歴がないと、国際コンクール自体を受けれなかったりします。

普通レベルの芸大生、桐朋生だと、国際コンクールの予選すら出させてもらえません・・(´・ω・`)ショボーン

国際コンクール入賞者は、コンサートマスターとして声がかかる事もあります。

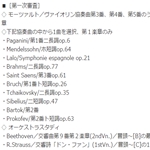

オーディションの課題曲とは

プロオーケストラのオーディションの審査では、協奏曲のほかに、オーケストラスタディを演奏する必要があります。

バイオリンの場合ですが、

<予備審査>

モーツァルトバイオリン協奏曲3番または4番または5番、いずれかの1楽章とカデンツァ

オーケストラスタディ

<本審査>

メンデルスゾーン、ラロスペイン交響曲、ブラームス、サン=サーンス/第3番、ブルッフ/第1番、チャイコフスキー、シベリウス、バルトーク第2番、のいずれかの1楽章

オーケストラスタディ

というパターンが多いです。

モーツァルトバイオリン協奏曲3〜5番1楽章の出題率は、100%だと思ってください。

協奏曲は、バイオリンソロパートを演奏してください。

ごくまれに、オーケストラの第1バイオリンパートを演奏する方がいるそうです。

もちろん落ちます。

予備審査は、1人5分くらいしか聴きません。

しかし、5分間だけでも、その人の技量はほとんど分かります。

最初の5〜30秒で、その人の実力は、大体わかってしまいます。

調弦の時点でアマチュアレベルだと思ったら、調弦の時点で終了、という場合もあります。

音の出し方、調弦の音色から、すでに審査はスタートしています。

残念ながら、アマチュアの方が、プロオーケストラに入れるほど甘くないです。

オーケストラの団員は、たくさんの人を見てきているので、その人のレベルを見る目はあるのです。

どんなに楽器演奏が××な団員でも、審査だけは上手なのです(また怒られそうだな・・・)。

オーケストラスタディとは?

オーケストラスタディとは何ぞや?

という話です。

音大に入っても、オケスタについては勉強する機会は少ないです。

オーケストラスタディとは、オーケストラのパートを抜粋で弾くこと、を言います。

上の動画はスメタナ作曲の「売られた花嫁」の第2バイオリンですが、最初の約1分間の部分を抜粋して出題されたりします。

弾くのはバイオリンパートだけですが、オーケストラパート全体を意識しながら演奏しないと、良い演奏とはいえません。

常にオーケストラパートをイメージしながら弾くのが大切です。

オーディションでは、オケスタが命です!

繰り返す!

オーディションでは、オケスタが命です!

オケスタが下手だったら、協奏曲がどんなに上手でも落ちます。

オーケストラの団員を選ぶ試験で、オーケストラ曲が下手な人を入れるわけないですからね。

CDを死ぬほど聴くのがおすすめです。

私は、オーケストラオーディションの課題部分だけをCDにして作り、一日中聴いていました。

気が狂いそうになりますが、プロオケに入るためには人並以上の努力をする必要があります。

オーディションといえども、就職試験でもあるので、自分の強みが出るようにアピールできるような演奏にしようと、いつも考えていました。

私の場合だと

・音楽・スコアの分析力

・拍感を強く感じながら演奏できる

・音のでかさ

がアピールできるように弾きました。

私は戦略的な人間なので、オーディションに勝つためにどうすれば良いのか、は常に考えていました。

オーディションを受ける方は、自分の強みは何か、よく考えて受けてみると良いかと思います。

よく出題されるのは、

ベートーヴェン/交響曲第9番第2楽章(2ndVn.)/冒頭〜[B]の最初の音まで

R.シュトラウス/交響詩「ドン・ファン」(1stVn.)/冒頭〜[C]の13小節目まで

シューマン 交響曲第2番第2楽章

スメタナ 売られた花嫁

などです。

>>実際のオーケストラスタディー課題曲を弾いてみました(外部サイト)

オーディションの審査方法

オーケストラのオーディションは、どうやって点がつくのでしょうか?

点のつきかたは、非常に単純です。

1人1票で、○か×かで投票です。

過半数の票を得た人が、合格です。

過半数を獲得した人が複数いた場合は、得票数の1番高い人が採用されます。

1人募集で、同じ得票数だった場合は、決戦投票となります。

佐藤か、山田か、どちらを採用するか、投票で決めます。

上の投票形式は、読売日本交響楽団の場合ですが、だいたいのオーケストラのオーディションはこの過半数獲得者を採用する方式をとっているようです。。

過半数を超える、というと、簡単そうに聞こえるかもしれませんが、

過半数を超えるのは、20人に1人くらいしかいません。

バイオリンだと、受験者が70〜100人程度います。

予選を通るのが2〜6人くらいです。

コンクールと違うのは、

オーディションは1位の人だけを選ぶ審査だ、ということです。

コンクールは2位も3位も大きな価値をもちますが、オーディションでは、1位以外は全員落選です。

1位でも、過半数を下回ると落選です。

コンクールよりシビアです。

「ちょっと上手い」ではまず通りません。

「他の人と比べて並はずれて上手い」人だけが通過します。

当たり前ですが、ノーミスが基本です。

もちろん1〜2回の、わずかなミスなら大丈夫ですが、何回もミスしたら上手くても無理かも。

しかし、どんなにミスをしても最後まであきらめないことが絶対に必要!

コンクールだと、100点中80点以上の人が予選を通る、という決まりがあります。

オーディションでは、コンクールの80点〜84点クラスの人に、票は入りません。

84点の演奏は、0点と同じ、ということなのです。

90点クラスの演奏なら、みんな納得して票がたくさん入りますね。

仮に、オーディションに落ちたからといって、あまり落ち込む必要はありません。

演奏の好みや、審査する人の主観も入るので、ものすごく上手い人同士で票が割れることもありますね。

最近だと、チェロのオーディションで、日本音楽コンクールの1位と2位とミュンヘン国際コンクール3位の入賞者が3人競って、全員落ちてしまいました。

あまりにも全員上手すぎるのも問題だなあ・・・。

全員が天才級で、リサイタルを聴かせていただいているようなオーディションでした。

技術や音楽性があまりにも高すぎて、点をつけづらかったです。

正直「私なんかが審査していてごめんなさい」って感じでした。

オーケストラによっても、求める音色が違います。

派手な演奏が好きなのか、とにかく綺麗な音色が命なのか、オーケストラによって求めるのが全然違います。

あるオーケストラでダメでも、他のオーケストラのオーディションではたくさんの票を獲得することも十分あります。

オーケストラに入りたければ、とにかくオーディションを受け続けることです。

バイオリン上達.comの教材

久保木隆文の奇跡のバイオリンレッスン

そもそもアインザッツとはなんでしょうか?アインザッツは、皆で呼吸を合わせて演奏できるようにするための合図や呼吸です。呼吸を合わせて演奏すると、オーケストラが一体となって鳴ります。演奏の呼吸が合わないと、バラけて聴こえますし、オーケストラやアンサンブルの音として弱くなってしまいます。アインザッツについて、教えてくれる人って全然いないんですよね。オーケストラや室内楽をやりながら覚えていく、というのが一...

オーケストラをやった事がある人、聴いたことがある人は分かると思うのですが、ほとんどの交響曲は、4楽章です。ベートーヴェンの運命の交響曲、ドボルジャークの交響曲<新世界>他にもモーツァルト、ハイドンなどはほぼ100%、4楽章制で書かれています。プロコフィエフやショスタコーヴィッチ、マーラーのシンフォニーだって、4楽章です。なぜなのか?これにはとても深い意味があるのか、あるいは、なんとなく慣習的にそう...

オーケストラをやっていると、たまに落ちたり、弾けなくなったりしますよね。ちなみに”落ちる”とは、今どこを弾いているのか分からなくなることを言います。「やべえ、落ちた!今どこ??」みたいな感じで使うのです。私のような天才的な能力を持つ人(!???)でも、やっぱり間違える時はあります。オーケストラは、曲が長いので、弾けないところはバカ正直に弾かずに、適当にごまかした方が良いです。突然落ちることってある...

「指揮なんて誰がやったって同じだろ?」「メトロノームでいいんじゃないの?」こんなように思っている方が結構いらっしゃるようです。指揮者でオーケストラの音は変わるのでしょうか?指揮者が決めるのはテンポだけではありません。基本的には、みんなが同時に音を出せるためにいるのが指揮者なのですが、曲の表情、音量バランス、ルバート(テンポの微妙な揺れ)、など、色々な仕事も同時に行わなければなりません。テンポが分か...

同級生から、面白いアンケートが届いたので、やってみます。内容は、「オーケストラ奏者から見るオーケストラのオーディション・オケスタについて」協力してる側だから、勝手に公開しても大丈夫だよねっ。

「プロオーケストラに入りたい!」音大に入ったら、誰もが夢見る!?ポジションです。プロオーケストラに入るには、オーディションを通過するしかありません。オーケストラのオーディションも、何度かするようになり、どういう演奏が通るのか、分かるようになりました。コンクールとオーディションは、審査基準が違います。難しいオーケストラのオーディションについて、私なりに解説してみたいと思います。

楽器演奏をするにあたって、指揮法の習得は絶対条件だと思います。特に高いレベルを目指す人であればあるほど、指揮法について深くしっておく必要があります。協奏曲を弾く時に、オーケストラをコントロールするのも、指揮の知識がないと出来ませんからね。アマチュアオーケストラの団員さんで、「指揮のことは知らない・分からない」という人がいます。しかしそれは、「信号の意味が分からず、なんとなく運転している」に等しいと...

指揮法で打点を作ることの大切さについて、お話します。打点を伴う指揮というのが、指揮の基本中の基本です。トップレベルのバイオリン弾きになるのであれば、必ず習得しなければならない指揮法のポイントです。指揮法では、まず形を理解することが大切です。2拍子なら、1拍目が下(下右)、2拍目が上3拍子なら、1拍目が左下、2拍目が右、3拍目が上4拍子なら、1拍目が下(下右)、2拍目が左、3拍目が右、4拍目が上とい...

(2024年追記:7年前くらいに書いたものですが、とてもキャッチーな題名で挑発的だなあと思いました。気を悪くした方すみません。)わたしは、プロオーケストラで8年ほど働いております。年間に50人近くの指揮者と出会い、仕事をしています。オーケストラ団員が、指揮者に対して思うことを書いていきます。指揮者とは、オーケストラを右手と指揮棒、体の動き、顔の表情でもって、コントロールする職業です。クラシック音楽...

私のとても尊敬するヴァイオリン奏者の長原幸太さんが、2024年9月29日の演奏会を最後に、読売日本交響楽団のコンサートマスターを退任されました。長原さんは、2014年10月に読響コンマスに就任して、ちょうど10年だそうで、とても夢のような時間を過ごせました。長原幸太さんの凄さは、とにもかくにも、圧倒的なヴァイオリン演奏技術・圧倒的な音色・スコアの理解度の高さにあります。コンマスとして、とても大事な...

オーケストラの譜読みについて、どうすれば良いのか、自分なりに長いこと考えてきました。音大生向けに、オケの譜読みでは何が必要か、書いておきます。「オケの譜読みをどうやっているの?」、と周囲のオケマンに聞いても、何でなのか、あんまりみなさん手の内を明かさないんですよね。恥ずかしいのかなあ。オケで上手に弾けるかどうかの9割は、事前準備・練習にかかっています。私の考えでは、オケの譜読みでは3ステップ必要で...

GUILLAUMEギョーム松脂 アルミ缶

GUILLAUMEギョーム松脂 アルミ缶 THOMASTIK ヴァイオリン弦 DOMINANT PRO ドミナントプロ セット 4/4 DP100

THOMASTIK ヴァイオリン弦 DOMINANT PRO ドミナントプロ セット 4/4 DP100 Warchal Amber ワーシャル アンバー バイオリン弦 701L E-メタル ステンレススチール・ループエンド【国内正規品】

Warchal Amber ワーシャル アンバー バイオリン弦 701L E-メタル ステンレススチール・ループエンド【国内正規品】 Warchal Amber ワーシャル アンバー バイオリン弦 701B E-メタル ステンレススチール・ボールエンド【国内正規品】

Warchal Amber ワーシャル アンバー バイオリン弦 701B E-メタル ステンレススチール・ボールエンド【国内正規品】 KUN(クン) バイオリン肩当て Bravo(ブラボー) 4/4

KUN(クン) バイオリン肩当て Bravo(ブラボー) 4/4 PIRASTRO Korfker Rest Model 2 4/4&3/4サイズ用 バイオリン用肩当て

PIRASTRO Korfker Rest Model 2 4/4&3/4サイズ用 バイオリン用肩当て